Der Anspruch der Disziplin Geschichtswissenschaft an der Hochschule unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom Fach „Geschi“ an der Schule; die Geschichtswissenschaft erhebt jedoch schon in der Benennung den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten. Dazu gehört die strikte Frage-Orientierung und die Fähigkeit, die Antworten auf wissenschaftliche Fragen auf intersubjektiv nachvollziehbare Weise zu finden und anderen so zu kommunizieren, dass diese die Vorgehensweise und die vorgeschlagenen Antworten nachvollziehen und sich kritisch auf sie beziehen zu können.

Nichtsdestrotz kann die Frage der Kompetenzorientierung geschichtswissenschaftlicher Hochschullehre (die jenseits aller modischen Zeitgeistdebatten eine wichtige Problemstellung historischer Lehre darstellt) in Rückbindung an die entsprechenden schuldidaktischen Diskussionen vorgestellt werden.

Die Notwendigkeit, über geschichtswissenschaftliche Kompetenzen nachzudenken, ergibt sich dabei schon aus der didaktischen Zentralkategorie des Geschichtsbewusstseins: „Geschichtsunterricht […] muss sich das Ziel setzen, die Heranwachsenden zu befähigen, mit den unterschiedlichen und in Zukunft sich stets wandelnden Angeboten historischer Deutung im Horizont Ihrer Gegenwart sich auseinanderzusetzen und selber in wichtigen Fragen zu einer begründeten geschichtlichen Vorstellung zu finden„, so bescheibt der Didaktiker Karl-Ernst Jeismann die Aufgabenstellung des modernen Geschichtsunterrichtes. Geschichte ist somit ein Denkfach, das eine bestimmte fachspezifische Art und Weise des Problemlösens (und damit auch eine Vorstellung von fachspezifischen Problemen) vermitteln soll.

Das gilt selbstverständlich auch die Didaktik der Hochschuldisziplin Geschichtswissenschaft.

Unter Kompetenzen versteht man allgemein

Die bildungswissenschaftliche Tradition unterscheidet dabei vor allem:

Die curricularen Standards des Fachs Geschichte haben 2008 für die Lehramtsstudiengänge (B.Ed. » M.Ed.) gültige und verpflichtende Kompetenzziele festgelegt, die der Studiengangsstruktur auch zugrunde liegen. Zugleich hat das Historische Seminar der JGU die fachwissenschaftlichen Studiengänge (B.A. » M.A.) hieran orientiert.

Die Curricularen Standards legen folgende Kompetenzen fest:

Mehr zum Hintergrund der Standards finden Sie unter:

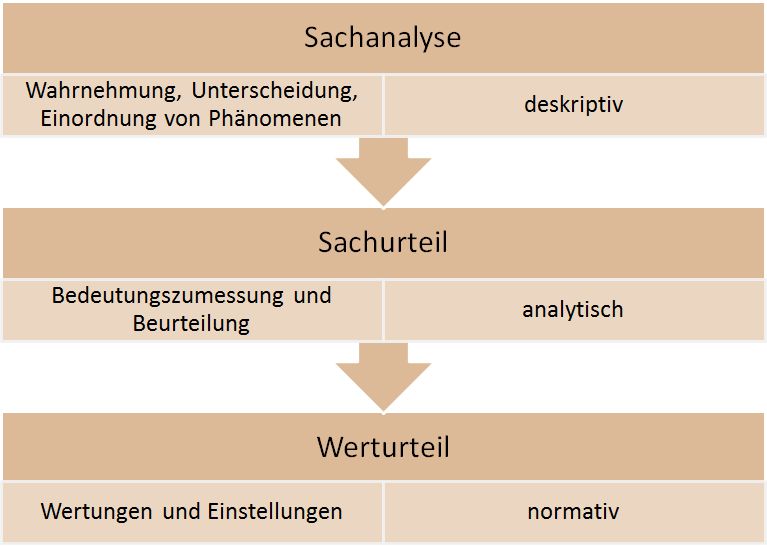

Klassisch unterscheidet die Geschichtsdidaktik in Anlehnung an Karl-Ernst Jeismann drei Ebenen des Geschichtsbewusstseins: die historische Sachanalyse, das historische Sachurteil und das historische Werturteil, die miteinander verschränkt sind. In diesen Kategorien bildet die Didaktik auch grundlegende Ebenen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ab: die deskriptiv-beschreibende Rekonstruktion historischen Geschehens, die interpretierende, kontextualisierende, analysierende Suche nach einer Erklärung und die eigene normative Haltung zu diesem Geschehen, das In-Beziehung-Setzen dieses Geschehens mit der eigenen Gegenwart:

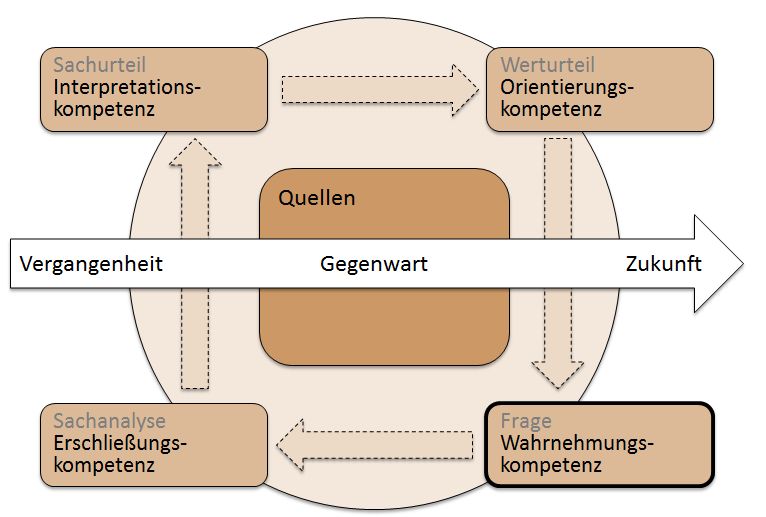

Überträgt man, wie der Schweizer Geschichtsdidaktiker Peter Gautschi, diese Stufung in ein Phasenmodell des historischen Denkens und beginnt man dabei mit der Entwicklung einer Frage, die diesen drei schritten notwendigerweise vorausgehen muss, dann kann man an diesem Prozess gut die Fertigkeiten und Fähigkeiten markieren, die es für jeden Schritt braucht:

Peter Gautschi meint damit konkret:

- Kompetenzbereich zur Wahrnehmung von Veränderungen in der Zeit, zur Begegnung mit Zeugnissen aus dem Universum des Historischen und Präsentationen aus der Geschichtskultur; dieser Kompetenzbereich führt zu eigenen Fragen und Vermutungen an Quellen und Darstellungen; die Kurzbezeichnung für den Kompetenzbereich lautet Wahrnehmungskompetenz für Veränderungen in der Zeit.

- Ein weiterer Kompetenzbereich umfasst Entwicklung, Überprüfung und Darstellung von historischen Sachanalysen anhand von Quellen und Darstellungen und den korrekten und kompetenten Umgang mit verschiedenen Gattungen (z.B. Gedenkrede, Tagebuch, Jugendbuch,historischer Roman, Historienbild, Fotografie usw.). Er wird als Erschließungskompetenz für historische Quellen und Darstellungen bezeichnet; kompetentes Handeln in diesem Bereich führt zu einer eigenständigen Sachanalyse.

- In einem dritten Bereich wird die Kompetenz zur Analyse und Deutung, zur Interpretation, zur Herleitung und zum Aufbau sowie zur Darstellung von historischen Sachurteilen im Universum des Historischen gefasst. Dieser Kompetenzbereich führt zu eigenem Sachurteil. Die Kurzbezeichnung lautet Interpretationskompetenz für Geschichte.

- Kompetenzbereich zur Sinnbildung über Zeiterfahrung, zur Werturteilsprüfung an Zeiterfahrung, zur Reflexion des historischen Lernens, zum Aufbau von Einstellungen und Haltungen, zur eigenen Orientierung in der gegenwärtigen Lebenspraxis; kurz: Orientierungskompetenz für Zeiterfahrung. Dieser Kompetenzbereich führt zu einem eigene Werturteil.

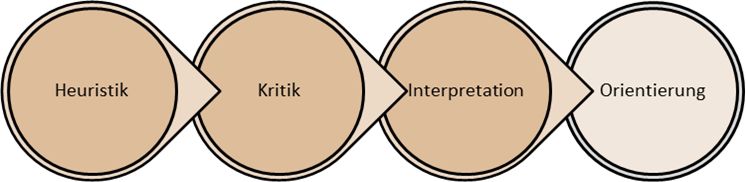

Unterscheidet man auf diese Weise wissenschaftlich angemessen die deskriptive, analytische und normative Ebene der Auseinandersetzung, dann lässt sich die daraus abzuleitende Kompetenzorientierung auch mit den Schritten der historischen Methode nach Johann Gustav Droysen vereinbaren. Die Heuristik würde hier (natürlich nicht völlig deckungsgleich) der Frage (Wahrnehmungskompetenz), die Kritik der Sachanalyse (Erschließungskompetenz) und die Interpretation dem Sachurteil (Interpretationskompetenz) entsprechen. Auch wenn sich dies nicht völlig zur Deckung bringen lässt, zeigt es doch, dass vorwissenschaftlicher Denk- und Lernprozess und wissenschaftlicher Forschungsprozess nicht völlig unterschiedlich sind. Schematisch ließe sich die historische Methode so darstellen:

Nimmt man diese Überlegungen ernst, dann wird eine entsprechende didaktische Umsetzung dieser Anforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung des ganzen Studienganges, aber auch einzelner Lehrveranstaltungen und Module sowie von Prüfungen darauf abzielen, Studierenden gezielt Probleme zu bereiten – Probleme, zu deren Lösung insbesondere die Fähigkeiten und Fertigkeiten des historischen Denkens, aber auch die entsprechende Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und im entsprechenden sozialen Kontext erfolgreich zu agieren, erfordern. Das ist der Kern des geschichtswissenschaftlichen Studierens.

Die Einzelkompetenzen aus den Kerncurricularen Standards lassen sich dabei ohne Weiteres im Prozessmodell des historischen Denkens wiederfinden; die Übersetzung des Prozessmodells in wissenschaftliches Arbeiten geht von der Unterscheidung der deskriptivien, analytischen und normativen Ebene aus. Der Denkprozess ist frage- und damit problemgeleitet. Zentral (und im Modell selbst nicht ohne Weiteres abbildbar, da dies das grafische Modell überfordern würde) ist die Darstellung der so gewonnenen historischen Erkenntnisse in einer nachvollziehbaren und kritisierbaren Art und Weise; Geschichtswissenschaft ist wie jede Wissenschaft erst im kritischen Diskussionsprozess tatsächlich Wissenschaft. Die didaktischen Einzelkompetenzen aus den Kerncurricularen Standards schließlich sollen Studierende befähigen, diesen Denkprozess nicht nur individuell zu beherrschen, sondern auch andere Menschen dabei unterstützen zu können, diesen Denkprozess zu erlernen.